Die Diskussion zwischen Vittorio Magnago Lampugnani und Walter Siebel wird fortgesetzt. In seiner Entgegenung auf die Replik von Lampugnani erklärt Siebel den Anspruch von Architektur, Baukunst und Stadtplanung zu versöhnen, für gescheitert. Diesen Anspruch will Lampugnani nicht aufgeben, es gehe vielmehr darum, einer Gesellschaft Entwicklungsmöglichkeiten durch Architektur zu eröffnen.

Walter Siebel: Von der Vision zur Resignation: die Ideengeschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert

Anmerkungen zu:

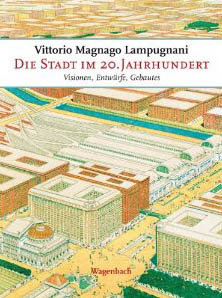

Vittorio Magnago Lampugnani: Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes. 2 Bände, 907 Seiten. Berlin 2010.

Zusammenfassung:

Nach einer Übersicht über Aufbau und Inhalt des Werks wird eine Kritik aus sozialwissenschaftlicher Sicht formuliert. Es folgt eine Diskussion über das Verhältnis von Stadtplanung und totalitärem Denken. Am Schluß stehen Zweifel, ob der Anspruch Lampugnani`s, die Spaltung von Architektur und Stadtplanung rückgängig zu machen, realistisch ist.

Eine Ideengeschichte

Thema dieser beiden in jeder Hinsicht schwergewichtigen Bände ist die Stadt „als physische Erscheinung, als künstlich geformtes Artefakt, als Stück gestalteter Umwelt" (S. 7). Dabei geht es nicht um die Realität der gebauten Stadt sondern um ihr Projekt: „Gegenstand des Buches sind jene Entwurfsstrategien und Pläne, die darauf gerichtet sind, urbane Orte zu schaffen" (S. 7). Insofern ist der Titel „Die Stadt im 20. Jahrhundert" irreführend. Der Untertitel benennt es präziser: Es geht um „Visionen, Entwürfe, Gebautes", und zwar zeitlich eingeschränkt auf das 20. Jahrhundert und inhaltlich auf die Arbeiten europäischer und amerikanischer Architekten.

Es ist eine Ideengeschichte des Städtebaus. Die einzelnen Kapitel beziehen sich auf Erneuerungsbewegungen wie City Beautiful, das Neue Bauen, New urban Design, auf Kunstrichtungen wie Beaux Arts, Impressionismus, Futurismus, auf Konzepte wie Gartenstadt, Bandstadt, Broad Acre City, oder auf politische Bewegungen wie Faschismus oder Sozialismus und vor allem auf Personen. Die Geschichte der architektonischen und städtebaulichen Ideen wird erzählt als eine Geschichte von großen Männern. Strukturen und ökonomische Entwicklungen, politische und soziale Auseinandersetzungen spielen nur als Hintergrund eine Rolle. Deshalb dominieren Namen die Darstellung, teilweise in verwirrender Fülle. Einzelnen Heroen des Städtebaus werden besondere Abschnitte zugestanden: Tony Garnier, Le Corbusier, Auguste Perret, Frank Lloyd Wright u.v.a. Andere Kapitel sind besonders herausragenden Beispielen des Städtebaus im 20. Jhh. gewidmet: Weißenhofsiedlung in Stuttgart, die Siedlungen des neuen Frankfurt, der Arbeiter-Wohnungsbau in Wien nach dem Ersten Weltkrieg, den Stadtgründungen von Chandigarh, Brasilia und Dhaka.

Bis 1918 bleibt es im wesentlich bei Visionen. Das ändert sich nach dem Ende des ersten Weltkriegs. Die unhaltbaren Zustände, welche die kaum geregelte Bauspekulation im 19. Jhh. geschaffen hatte, und die geänderten politischen Verhältnisse führten in Deutschland zum sozialen Wohnungsbau und zu mehr Regulierung und Planung in der Stadtentwicklung. In den USA war es die große Despression, die weitreichende Interventionen des Staates in Wohnungsbau und Stadtentwicklung politisch möglich machte. Mit der gewandelten Rolle des Staates wuchsen die Chancen der Städtebauer, ihre Ideen auch zu realisieren. Lampugnani verdeutlicht das an den Siedlungen des Neuen Bauens in der Weimarer Republik und an den Baumaßnahmen des New Deal, die allerdings zunächst nicht über Nothilfe hinauskamen: Zelte, Blechhütten, Selbsthilfesiedlungen, Eigenheimförderung. Überhaupt sind die amerikanischen Projekte, die Lampugnani im zweiten Band vorstellt, weit mehr von praktischen Problemen und Aufgabenstellungen bestimmt als von Visionen: Auszug ins Umland der Städte, Shopping Malls, Autostraßen.

Entsprechend seiner Definition von Stadt als physischer Gestalt und künstlich geformtem Artefakt konzentriert Lampugnani seine Kritik auf architektonische und städtebauliche Qualitäten, wobei es ihm auch auf das nicht immer stimmige Verhältnis von verbalisiertem Anspruch und Entwurfsrealität ankommt. So verträgt sich ein revolutionäres Pathos, mit dem der Plunder der alten Welt abgeräumt wird, zuweilen problemlos mit Bauten, die sich vorsichtig in ihre Umgebung einzupassen versuchen, und die selber keineswegs ohne historische Vorläufer sind. Es werden in erster Linie ästhetische Probleme gelöst, manchmal in der Hoffnung, damit würden auch die sozialen automatisch verschwinden. Die soziale Frage wird von den Entwerfern selten direkt thematisiert, mit gutem Grund, weil es eine ökonomische und politische, keine ästhetische oder städtebauliche Frage ist. Architektur und Städtebau können die ökonomischen Realitäten nicht außer Kraft setzen. Das erläutert Lampugnani am Schicksal einiger Siedlungsentwürfe des Neuen Bauens, die ursprünglich der Unterschicht zu Gute kommen sollten, im Verlauf ihrer Realisierung aber auch in ihren baulichen Qualitäten erhebliche Kompromisse eingehen mußten, um wenigstens von der unteren Mittelschicht noch bezahlt werden zu können. Zuweilen endet ein Programm für das Bauen für die Armen bei Villen für die Wohlhabenden.

Lampugnani, das ist eines der Leistungen seines Werks, arbeitet solche Paradoxien kenntnisreich heraus. Dabei bleibt er angenehm zurückhaltend in der Kommentierung noch der abstrusesten

Winarskyhof (Quelle: Lampugnani 2010, S. 374; © Wiener Stadt- und Landesarchiv, Fotosammlung, Fotoarchiv Gerlach)

Proklamationen, wenn auch nicht ohne leise Ironie, beispielsweise wenn er im Kapitel über die Postmoderne in den USA auch Toontown, eine pseudomittelalterliche Plastikstadt in Disneyland, behandelt. Einzelne Kapitel sind auch für den Sozialwissenschaftler aufschlußreich, weil sie das Zusammenspiel von Entwurf, ökonomischen Interessen und politischen Verhältnissen anschaulich beschreiben. So wird in Kap. 6 das zurückgestufte Hochhaus als Resultante aus Spekulation, politischer Regulierungen und historischen Assoziationen der Architekten zum Turm zu Babel und zu den Pyramiden der Mayas erklärt. Hoch interessant, weil hier nicht nur auf Ideen und Visionen sondern ebenso auf ökonomische und politische Realitäten detailliert Bezug genommen wird, ist auch die ausführliche Darstellung der Geschichte des Rockefeller Centers: im Zusammenspiel von Großkapital und einer Architektur, die über die Rolle eines Erfüllungsgehilfen wechselnder Interessenlagen nicht hinauskommt, wandelt sich die ursprüngliche Suche nach einem Bauplatz für die Metropolitan Opera zum reinen Spekulationsvorhaben ganz ohne Oper. Hervorzuheben ist auch Kapitel 20, das die beunruhigende Kontinuität zwischen dem Neuen Bauen der Weimarer Republik und dem nationalsozialistischen Städte- und Wohnungsbau zeigt: Der Stil änderte sich, aber der soziale Gehalt blieb derselbe.

Im letzten Kapitel schließlich kommen mit Venturi, Krier und Rossi Architekten zu Wort, die sich gegen „den Mythos des Architekten als Demiurgen (stellen), der dank einer Eingebung etwas nie Dagewesenes schafft" (S. 817). Nun wird das Feindbild der Moderne, die historisch gewordene europäische Stadt, in der Manier Sitte`s zum Bezugspunkt. Sie darf weiter gebaut werden, aber unter Achtung ihrer Strukturen, die allenfalls repariert und ergänzt werden sollen. Bei Krier wird aus dieser Haltung im Fall Poundbury ein Rentner-Dorf, dessen rigide Bauvorschriften nicht mehr weit entfernt sind von Disneys Celebration City. Das Buch endet mit einer Darstellung der IBA Berlin und der Olympia Bauten von Barcelona.

Die beiden Bände bilden ein beeindruckendes Kompendium, in dem der fast unüberschaubare Reichtum städtebaulicher und architektonischer Ideen des 20. Jhh. kenntnisreich und differenziert ausgebreitet wird. Sie bieten eine Fülle von Detailinformationen über herausragende Persönlichkeiten des Städtebaus und der Architektur: biographische Daten, Pläne, Projekte, Entwürfe, Proklamationen, Manifeste, deren Entstehung und deren Schicksal. Dazu zitiert Lampugnani fast nur Originaltexte. Allerdings wird das erkauft mit einem Verzicht, einschlägige und wichtige Sekundärliteratur zu diskutieren,? besonders auffällig bei den Kapiteln über Nationalsozialismus, DDR und Wiederaufbau in der BRD, wo selbst die grundlegenden Arbeiten von Werner Durth nur als Zitatnachweis Erwähnung finden.

Lampugnani hat eine bewundernswerte und durch die Fülle des ausgebreiteten Wissens beeindruckende Arbeit vorgelegt Warum läßt die Lektüre einen sozialwissenschaftlichen Leser trotzdem etwas unbefriedigt? Es ist ein Buch über Städtebau und Architektur, wobei sich Lampugnani explizit wehrt gegen „die Spaltung zwischen Analyse und Entwurf, zwischen Zahlen und Poesie". Die Aufspaltung des Städtebaus in Stadtplanung und Architektur werde und müsse rückgängig gemacht werden. Das sei die Perspektive seines Buches (S. 7). Aber sie ist auch das Problem des Buches.

Was vermißt ein Sozialwissenschaftler an dieser Geschichte?

Erstens. Städtebau erscheint hier als die heroische Arbeit großer, unabhängiger Geister. Deshalb dominieren freie Architekten die Darstellung. Die Alltagsarbeit des beamteten Stadtplaners interessiert nicht. Fritz Schumacher mit seiner Hamburg durchaus prägenden Arbeit spielt keine Rolle, während noch den abstrusesten Programmen selbsternannter Architekturrevolutionäre ausführlich Platz eingeräumt wird. Die architektonischen und städtebaulichen Qualitäten der Entwürfe werden sehr genau und auch kritisch beschrieben. Die tief greifenden Veränderungen der deutschen Städte in den 60iger und 70iger Jahren dagegen werden auf zwei Seiten abgehandelt „als wenig ruhmreiches Kapitel", obwohl hier ja durchaus auch Stadtplaner beteiligt waren: zum Beispiel in Frankfurt Kampffmeyer. Die Neubau IBA Berlin wird weit ausführlicher behandelt als die für die deutsche Stadtpolitik revolutionäre Altbau IBA. Die IBA Emscher Park, deren Steuerungsmodell mit dem Entwurfsbegriff nun gar nicht mehr zu begreifen ist, kommt dementsprechend überhaupt nicht vor. Dafür werden ausführlich biografische Daten und Zitate von Architekten wie Aldo Rossi referiert. Es ist eine Geschichte von Entwürfen und eine Geschichte von Architekten, keine Geschichte der Stadtplanung und der Stadtpolitik.

Zweitens. Zwar spricht Lampugnani im Zusammenhang einzelner Planungen auch soziale Probleme an, etwa die fragwürdigen Verteilungswirkungen und die Uniformierungstendenzen des Neuen Bauens (vgl. S. 337). Im Kapitel über den französischen Städtebau nach dem zweiten Weltkrieg wird an das soziale Desaster der Pariser Banlieu mit dem Satz erinnert: „Die soziale Leistung des neourbanen Projekts blieb indessen hinter der architektonischen zurück" (S. 715f). Aber dass Stadt eine soziale Tatsache ist, die sich räumlich geformt hat, umgekehrt also räumliche Gestalten soziale Implikationen beinhalten, wird nicht thematisiert. Daß die Frankfurter Küche mit der Rationalisierung der Hausarbeit zugleich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt festgeschrieben haben könnte, kommt ebenso wenig in den Sinn, wie die Frage, ob der Zeilenbau mit seiner Ausrichtung auf Licht, Luft und Sonne die Beziehung zwischen öffentlichen und privaten Räumen und damit die europäische Stadt als eine Form sozialer Organisation zerstört. Was einer Siedlung einen ausgesprochen „urbanen Charakter" (S. 331) verleiht, wird nicht gesagt. Anscheinend steht dahinter nicht mehr als die simplifizierende Gleichsetzung von Urbanität mit einem bestimmten Bild von der Gestalt der Stadt: „obschon klein, sollte die Weißenhofsiedlung ein urbanes Gebilde werden: kompakt, dicht, einheitlich und wehrhaft" (S. 340). Einflußreiche systematische Theorien der Stadt, wie die von Simmel oder Jane Jacobs, werden allenfalls kurz erwähnt, Jacobs bezeichnender Weise unter der Überschrift „Die Stadt als Bild" (S. 790), andere wie Hans Paul Bahrdt`s Theorie von Öffentlichkeit und Privatheit überhaupt nicht. Entsprechend großzügig geht Lampugnani mit zentralen Begriffen der Stadttheorie um, wenn er etwa im Anschluß an Luis Barragan Öffentlichkeit und Privatheit jeweils ganzen Stadtteilen zuordnet (S. 556f).

Drittens. Lampugnani begreift Städtebau als Entwurfstätigkeit verwandt mit Künsten wie Film und Malerei. Er betont zwar einleitend, die Geschichte des Städtebaus sei nicht zu trennen von der Geschichte der Gesellschaft, also von Machtverhältnissen, ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und sozialen Entwicklungen, doch spielen diese Zusammenhänge nur am Rande eine Rolle. Das Städtebauförderungsgesetz wird ebenso wenig diskutiert wie die abrisswütige Sanierungspolitik der sechziger Jahre oder die Rolle der neuen Heimat für den westdeutschen Städtebau der Nachkriegszeit. Sein Hauptaugenmerk ist auf kulturelle Phänomene gerichtet: Malerei, Literatur, Philosophie, Lebensreformbewegung, die geistigen Strömungen und die Atmosphäre aus denen die architektonischen und städtebaulichen Ideen erwachsen. Politische Zusammenhänge werden eher nebenher erwähnt, die sozialen und ökonomischen Dimensionen von Stadtentwicklung fehlen fast völlig. Die Vielschichtigkeit des Städtebaus zwischen Ästhetik, Ökonomie, Technik und Funktion hätte in diesem um Grundlegendes bemühten Werk mehr Aufmerksamkeit verdient.

Große Männer und verstiegene Ansprüche

Die bisherigen Kritiken sind aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive formuliert. Das ist nicht die Perspektive, aus der Lampugnani seine eindrucksvolle Arbeit verfaßt hat. Anders gesagt: die Vernachlässigung des planerischen Alltagsgeschäfts, der Stadtsanierung und der sozialen Dimension der gebauten Stadt sowie die sehr kursorische Behandlung ökonomischer, politischer und sozialer Rahmenbedingungen des Städtebaus ist mit der bewußt gewählten Perspektive des Autors als eines Architekten auf seinen Gegenstand gut zu begründen. Man mag darüber streiten, ob diese Perspektive viel über „die Stadt im 20. Jahrhundert" auszusagen vermag, aber Lampugnani hat einen beinahe vollständigen Überblick über die Ideen der europäischen und amerikanischen Städtebauer des 20. Jhh. vorgelegt. Nur – und das ist ein allgemeiner Einwand – bleibt man nach der Lektüre etwas ratlos. Das Buch bietet eine fast erschlagende Fülle an Informationen, aber dieser Vorzug geht einher mit einem weit gehenden Verzicht auf analytische Durchdringung des ausgebreiteten Materials. Man hätte sich eine stärker die Vielzahl der Projekte vergleichende Darstellung gewünscht. Wie gehen verschiedene Architekten mit ähnlichen Problemstellungen um, z. B. der Überwindung des Stadt-Land-Gegensatzes, die bei so unterschiedlichen Konzepten wie Howards Gartenstadt, Wagners wachsender Großstadt, der Broadacre City von Wright, der Band Stadt und anderen eine Rolle spielt. Ebenso aufschlußreich wäre eine systematische Untersuchung der geometrischen Schemata, die bei so vielen Entwürfen als Grundlage dienen; oder die Idee der Stadt als Parkanlage: wo taucht sie zum ersten Mal auf, wo wird sie weitergeführt, wann und aus welchen Gründen aufgegeben? Das Material legt viele solcher systematischeren Vergleiche nahe, aber keinem wird nachgegangen. Kurz: die Aufgabe, die sich Camillo Sitte gestellt hatte, nämlich aus der Analyse der Vergangenheit zentrale Elemente herauszufiltern und damit zu einem systematischeren Wissen beizutragen, hat sich Lampugnani nicht gestellt. Es gibt ein Bildnachweis und ein Personenregister, aber kein Sachregister.

So schwirrt einem nach 847 Seiten Text der Kopf von all den Namen und Projekten, von all den Manifesten, Resolutionen, Proklamationen, die mit mehr oder weniger gelungenem Pathos ein neues Zeitalter, eine neue Gesellschaft, mindestens aber eine neue Stadt proklamieren und die sich gerade dann zu dem verstiegensten Geschwafel emporschwingen, wenn sie wie etwa bei Le Corbusier (S. 395f) Sachlichkeit, Logik und Rationalität verkünden wollen. Bescheidenheit angesichts ihres Gegenstands ist den Heroen des Städtebaus fremd. Städtebau ist die Kunst endgültiger Weltverbesserung. So beansprucht Hendrik Andersen, eine Stadt zu schaffen, „die alle wissenschaftlichen, künstlerischen und sportlichen Erfolge der Welt verkörpern und vereinigen und ihre Werke im Hinblick auf die Bedürfnisse und den Fortschritt der Menschheit erproben sollte, mit dem Ziel, sie schließlich, nachdem ihre Vortrefflichkeit internationaler Anerkennung gefunden hat, weltweit verbreiten zu lassen" (S. 73). Solche Weltbeglückung kommt häufig mit sehr schlichten Prinzipien aus, etwa wird auf einfache geometrische Grundformen zurückgegriffen, um Ordnung in die unbegriffene Komplexität der Stadt zu bringen. Leonidow beispielsweise beansprucht mit seinem Entwurf der Stadt als potentiell unendlichem Band, aufaddiert aus gleichförmigen Quadraten, die Trennungen zu überwinden zwischen „Stadt und Land, zwischen Kultur und Natur, zwischen Architektur und Landschaft, zwischen Arbeit und Muße, zwischen Wohnung und Freiraum. Und zwischen Privatem und Kollektivem" (S. 246). Erlösung der Welt durch Geometrie, durch gerade oder krumme Linien, durch eine geschichtslose Moderne oder durch Rekonstruktion des Mittelalters. Einen der Höhepunkte solcher Simplifizierungen von Stadt bietet die Zukunftsvisionsvision eines autogerechten Amerikas, die Geddes auf der New Yorker Weltausstellung 1939 nicht umsonst im Pavillon von General Motors realisiert hat (S. 544).

Anscheinend verleitet der Zwang, sich Aufmerksamkeit auf einem hart umkämpften Markt zu verschaffen, manche Architekten zu einem visionären Gebrüll, dessen teils naive, teils autoritäre, teils bedrohliche Phantasien nur insoweit erträglich sind, als dahinter keine Macht steht. Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus waren Herrschaftssysteme, die solche Ideen hätten Realität werden lassen können. Ihr Scheitern hat die Welt auch vor der Verwirklichung beängstigender Stadtentwürfe bewahrt.

Stadtplanung und totalitäres Denken

Das Verhältnis von Städtebau und Städtebauern zum Faschismus wird auch von Lampugnani diskutiert. Dabei belegt die Nähe einzelner Architekten, z. B. Le Corbusier`s, zum Faschismus mit ihren verbalen Äußerungen, nicht an ihren Entwürfen. Aber die Verbindung zwischen Idee und Plan bleibt nur Behauptung. Was genau das Faschistische an den Plänen italienischer Futuristen ist, außer dass ihre Autoren die Nähe zum Faschismus suchten, wird nicht erklärt. Aber was Architekten schreiben, muss nicht immer als authentische Charakterisierung ihrer Entwürfe begriffen werden. Häufig sind die Beziehungen zwischen Text und Entwurf eher zufällig. Derselbe Entwurf verträgt sich mit sehr verschiedenen Ideologien, und dieselbe Ideologie kann zu den unterschiedlichsten Entwürfen den Begleittext liefern. So schreibt Lampugnani über Paulo Soleri, einen Schüler von Frank Lloyd Wright, dieser habe das genaue Gegenteil seines Lehrers angestrebt, nämlich eine „hoch verdichtete, vollständig zentralisierte Stadt. Dabei sollte er von ideologischen Prämissen ausgehen, die sich von jenen des Meisters kaum unterschieden: allen voran die mystische Vorstellung einer neuen Gesellschaft, die abseits des Kapitalismus und der verhassten mobocracy (kursiv im Text) mit neuen Architekturformen auch neue Lebens- und Sozialisierungsformen suchen, finden und sogar erzeugen würde" (S. 524f). Wenn Camillo Sitte`s Grundsätze mal von Advokaten eines Städtebaus der germanischen Rasse (S. 101), mal von romantischen Nostalgikern, mal von Planern der Gartenstadt, mal von „Großstadt Architekten" (S. 103) reklamiert werden können, dann dürften solche Vereinnahmungen mit Sitte`s Maximen kaum etwas zu tun haben.

Es sind zunächst einmal nur Worte, die eine Verwandtschaft suggerieren. Aber gibt es auch eine Verwandtschaft auf der Ebene der Pläne? Zunächst ließe sich argumentieren, daß bestimmte Pläne – man könnte sagen, die meisten in den beiden Bänden beschriebenen Entwürfe einer neuen Stadt – zu ihrer Realisierung diktatorische Gewalt, zumindest ein hoch autoritäres System voraussetzen, wie bei Haussmann`s Umgestaltung von Paris , oder heute beim Umbau von Shanghai. Oder, was noch beunruhigender wäre, sie bauen auf einen totalitären Konsens, der keine Abweichung duldet. Interessant aber wäre zu klären, ob auch ästhetische Prinzipien und Entwurfselemente selber faschistoid oder stalinistisch sein können. Verwirklicht sich in den leeren Aufmarschplätzen, den monumentalen Achsen, den wuchtigen Fassaden, den heroischen Monumenten und nur in diesen die

Las-Vegas-Strip (Quelle: Lampugnani 2010, S. 788; © Courtesy, Venturi, Scott Brown and Associates, Inc.)

politische Ästhetik totalitärer Systeme? Vielleicht aber gibt es diese Verwandtschaft gar nicht, weil Räume keinen politischen Gehalt haben? Dann wäre Städtebau politisch neutral und wird erst durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen er genutzt und interpretiert wird, mit politischer Bedeutung aufgeladen? Lampugnani legt diese These nahe, wenn er über ein Produkt des italienischen Faschismus, eine Stadtgründung Mussolinis in den trocken gelegten pontinischen Sümpfen, schreibt, diese Stadt erweise sich heute als „so etwas wie ein frühes Modell einer moderaten Stadtplanung [...], die Sitte und der deutschen Städtebau-Manualistik der Jahrhundertwende ebenso verpflichtet war wie den Experimenten des Neuen Bauens. Das Modell bewährt sich. Littoria ist heute eine gut funktionierende und durchaus vollwertige Stadt" (S. 481).

Oder gibt es subtilere Verwandtschaften? Vielleicht ist die Verwandtschaft zwischen Stadtentwürfen und totalitärem Denken auf einer weit abstrakteren und zugleich sehr viel grundsätzlicheren Ebene zu suchen als auf der von ästhetischen Prinzipien und Entwurfselementen, nämlich in dem Wunsch nach Ordnung der Welt. Am Anfang jeder Stadtplanung steht der Wunsch, Ordnung zu schaffen, und dieser Wunsch hat unabweisbare Notwendigkeiten zum Anlaß: von den unhaltbaren hygienischen und sozialen Zuständen in den Großstädten des 19. Jhh. über die Verkehrsprobleme des 20. bis zu dem die Jahrhunderte überdauernden Wunsch nach Schönheit. Doch allein schon die schiere Größe heutiger Städte und ihre enorme Dynamik entziehen die Stadt jedem umfassenden gestalterischen Anspruch. Das belegen die fünf im Buch ausführlicher behandelten Neugründungen des 20. Jhh. auf je verschiedene und je höher ihr Anspruch desto gründlichere Weise: Wolfsburg, Salzgitter, Chandigarh, Brasilia und Dhaka. Darüber hinaus wäre zu fragen, ob sich die moderne Stadt nicht grundsätzlich einem umfassenden, ordnenden Zugriff verweigert. Stadt ist Ort der Begegnung mit dem Fremden, der Differenz, des Widerspruchs und der Ambivalenz, sie ist zugleich Labyrinth und rationalistisches Straßenraster, Ordnung und Chaos, Jerusalem und Babel. So notwendig eine ordnende Planung der Stadt ist, so unweigerlich läuft jeder Versuch, Stadt einem Ordnungsschema zu unterwerfen, Gefahr, individuelle Differenz als die Harmonie des Ganzen störende Abweichung auszuschließen, und dies umso mehr, je mehr die Ordnung betrieben wird in der Überzeugung, das Richtige zu wissen. Zwischen der Ordnungsbesessenheit mancher städtebaulicher Entwürfe und den rigiden Ordnungsvorstellungen totalitärer Ideologien besteht mehr als nur eine metaphorische Ähnlichkeit, ganz gleich in welchen Formen sich dieser Ordnungswahn ausdrückt, ob in Broad Acre City des „militante(n) Individualist(en) Wright" (S. 505) oder den Fantasien der italienischen Futuristen, in Howards Gartenstadt oder Leonidow`s Besessenheit vom Quadrat. Die urbane Stadt dagegen wäre, um Adorno zu paraphrasieren, ein Ort, an dem man ohne Angst verschieden sein kann.

Lampugnani zitiert aus einem Zeitungsbericht über Auguste Perret: „Mit einer sorgfältigen und kategorischen Handbewegung wischt er die aktuelle Wirklichkeit beiseite und streicht über seinen Zeichentisch [...]. Hier ist, sagt er mir, die Stadt, die ich mir zu konzipieren gefalle" (S. 637). Der zweite Weltkrieg hat in Le Havre diese Handbewegung vollführt, der Wiederaufbau dieser Stadt ist das Hauptwerk eben dieses Planers und gilt – so scheint es – Lampugnani als Inbegriff gelungenen Städtebaus, denn hier „triumphiert die Idee der Stadt als kollektive Vorstellung über die individuellen Neigungen" (S. 652). Lampugnani nennt das wieder aufgebaute Le Havre einen „der erfolgreichsten stadtarchitektonischen Komplexe im Europa der Nachkriegszeit", denn hier sei es gelungen, „die Stadt als großmaßstäbliches architektonisches Artefakt zu begreifen und zu behandeln" (S. 652). Wie human aber kann ein Städtebau sein, der die Geschichtslosigkeit der grünen Wiese, einen Diktator a la Napoleon III oder die Bombardements des zweiten Weltkriegs als Voraussetzung seiner Realisierung impliziert? Ein Schweizer Architekt, der in Basel ein 600 Jahre altes Haus gekauft hatte, hat mir erzählt, er scheue sich, an diesem Haus viel zu ändern. Zwar sei er der Eigentümer, aber bei einem so ehrwürdigen Haus sei auch er nicht anders als jeder Mieter nur einer von vielen Nutzern, die kommen und wieder gehen. Die europäische Stadt ist ein über tausendjähriges Artefakt, aber das Selbstbewusstsein fast aller Städtebauer, dass in diesem Buch zur Sprache kommt, ist weit entfernt von solcher Bescheidenheit. Meist wird sie ihnen erst von der Realität aufgezwungen.

Stadt läßt sich nicht behandeln wie ein Architekturprojekt. Erstens ist Stadt viel zu komplex und dynamisch, als daß sie sich in die notwendig vereinfachenden Schemata eines städtebaulichen Entwurfs pressen ließe, weder in die Neighbourhood Unit, noch in Kikutake`s Unabara, in LeCorbusiers Plan Voisin, Braod Acre City, Plug in City und wie die verstiegenen und zugleich schematischen Großentwürfe alle heißen. Zweitens ist jeder Versuch einer umfassenden Ordnung der Gestalt der Stadt ein Stück Repression von Differenz. Und drittens sind diese Schemata geschichtslos. Stadt aber entsteht erst im Verlauf von Geschichte. Vielleicht werden Marzahn oder Dhaka in hundert Jahren lebendig werden, heute sind es allenfalls würdige Ruinen, wie Lampugnani über sie formuliert (S. 751).

Die Resignation des Künstlers angesichts der Stadt

Gegen Ende seines umfangreichen Werks äußert Lampugnani selber Zweifel zumindest an der Zeitgemäßheit seiner Auffassung von der Stadt als „großmaßstäblichen Artefakts" und von der Rolle des Städtebauers als Gestalter dieses Artefakts. Vielleicht sei Le Corbusier bei seiner Arbeit an Chandigarh ein Zweifel gekommen, „dass sich große Städte nicht planen, sondern allenfalls steuern lassen und daß der Architekt nicht als Demiurg auftreten, sondern nur in neuralgischen Punkten eingreifen kann, um einem Prozeß, den er nicht zu kontrollieren vermag, Logik, Form und Schönheit zu verleihen" (S. 733). Und Lampugnani fährt fort: „Nur im privilegierten Areal vor den Toren der Stadt, nur im Schutz eines klar begrenzten und ausgesonderten Bereichs kann der Architekt noch etwas vollbringen, was in sich kohärent ist und bleiben wird [...]. Er ist fernab des Getümmels , aber damit auch des eigentlichen Geschehens der Stadt" (S. 734). In seinem letzten Kapitel beschreibt Lampugnani mit Rob Krier und Aldo Rossi die Arbeit zweier Architekten, die „die niedergesschlagene (sic) Einsicht (teilen), daß es keine Stadt des 20. Jahrhunderts gibt und geben kann" (S. 827). Nun gibt es ja durchaus auch im 20igsten Jhh. noch Städte, die Mehrheit lebt in Städten, und diese Städte funktionieren, nur sind es Städte, die sich dem Zugriff, den Lampugnani gewählt hat, und dem er, wie er zu Anfang schreibt, wieder Geltung verschaffen will, entziehen. Die Stadt entwickele sich heute, schreibt Lampugnani, „mit hartnäckiger Mediokrität oder unkontrollierbarem Anarchismus [...]. Der Künstler findet darin keinen Platz; er kann nur abseitsstehen‚ schauen und Metaphern des Schweigens träumen" (S. 734). Die Stadt des 20. Jahrhunderts hat keinen Platz mehr für das Gott-Vater-Modell von Planung, wonach einer, der alles weiß, über alle Mittel verfügt und weder Widerspruch noch Ambivalenz kennt, eine neue Welt erschafft. Stadtplanung verfährt heute notwendig incrementalistisch, in kleinen Schritten, abhelfend und aushelfend, verhandelnd, mehr überredend als befehlend, auf jeden Fall demokratischer als es die großen Gesten der großen Visionäre erlaubt hätten. Und daß die Stadt sich dem Städtebauer als einem Künstler nicht fügt, macht einen Teil ihrer Urbanität aus. Aber vielleicht ist es doch auch zu bedauern, wenn heute angesichts der allgegenwärtigen ökonomischen Rationalisierung selbst Architekten sich keine Phantasien mehr erlauben wollen.

Walter Siebel

Zitierweise:

Walter Siebel 2011: Von der Vision zur Resignation: die Ideengeschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert. In: http://www.raumnachrichten.de/rezensionen/1367-lampugnani

Antwort von Vittorio Magnago Lampugnani auf die Rezension von Walter Siebel

Keine Resignation, wohl aber Nachdenklichkeit

Eine angeregte Entgegnung auf Walter Siebels Rezension meines Buchs „Die Stadt im 20. Jahrhundert“

Von wenigen glücklichen Ausnahmen abgesehen, lassen sich die Rezensionen, die zu meinem Buch „Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes“ bislang erschienen sind, in zwei Kategorien einteilen. Die eine ist freundschaftlich bejahend: Das wichtige und nie in dieser Form behandelte Thema wird herausgehoben, die grosse Arbeit gewürdigt und zuweilen auch gelobt, Gebrauchs- und Unterhaltungswert werden anerkannt und längere Passagen des Waschzettels unverändert wiedergegeben. Die andere ist mäkelnd kritisch: Die Plausibilität der Gliederung wird hinterfragt, die Lücken, also die abwesenden Architekten und städtebaulichen Werke werden bemängelt und es wird ein anderes, alternatives Buch skizziert, das der Rezensent offensichtlich gerne selbst geschrieben hätte, wäre er nur dazu gekommen. Walter Siebels Rezension, „Von der Vision zur Resignation: Die Ideengeschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert“ betitelt, gehört weder zur einen noch zur anderen Gattung. Es ist die präzise, kluge und freundschaftliche Auseinandersetzung eines Gelehrten von Format mit der Arbeit eines Kollegen, die mit ebenso viel Empathie wie Sachverstand analysiert und beurteilt wird. Als solche regt sie zum Nachdenken an – und zur Entgegnung.

Siebel liest mein Buch zunächst so, wie ich es gelesen haben möchte: eine Ideengeschichte der Stadt im 20. Jahrhundert, die sich primär mit ihrer physischen Form befasst und sie zu erklären versucht. Für diese Erklärung bemüht meine Arbeit die verschiedenen Einflüsse, welche die Stadt prägen: Topographie, Beschaffenheit des Bodens, Materialien, die in der Umgebung verfügbar sind, Klima und der Komplex der örtlichen Tradition, Überlieferungen und Lebensgewohnheiten. Weitere, subtilere, aber nicht minder prägende Determinanten kommen hinzu: philosophische, religiöse, ideologische, politische, soziale, ökonomische, technische und kulturelle. Diese Einflüsse werden allerdings nur insoweit thematisiert, als sie die Form der Stadt zu erklären vermögen, die zentraler Gegenstand des Buches ist und auch bleiben soll. Aber Siebel liest das Buch auch aus der Sicht, die sein Metier nahe legt, nämlich die des Sozialwissenschaftlers. Und zu Recht vermisst er einiges.

Er vermisst beispielsweise Fritz Schumacher „mit seiner Hamburg durchaus prägenden Arbeit“. Ich schätze Schumacher sehr, erwähne ihn aber nur im Zusammenhang mit dem Hamburger Stadtpark, weil die meisten Prinzipien, die er in seiner städtebaulichen Arbeit befolgt, in anderen Episoden abgehandelt werden: vor allem bei Hendrik Petrus Berlage und seiner Planung für Amsterdam Süd. Es ist keine Entschuldigung, es ist eine Erklärung. Die Menge von Projekten und Materialien, die der Städtebau des 20. Jahrhunderts produziert hat, ist nicht einmal in zwei (zu) dicken Bänden zu bewältigen, deswegen habe ich bewusst auf jeden enzyklopädischen Anspruch und auf jede Vorstellung deterministischer historischer Kontinuität verzichtet. Stattdessen habe ich die Episoden so ausgewählt, dass sie stellvertretend für ganze Entwicklungen stehen können, im besten Fall als ihre Anfangspunkte. Sie wirken als pars pro toto und vermitteln, so hoffe ich zumindest, eine Art Triangulatur der Geschichte der Architektur der Stadt, die durch vergleichsweise sparsam ausgewählte Punkte weite Flächen erschliesst. Dieser Methode sind auch die deutschen Grosssiedlungen der sechziger und siebziger Jahre in weiten Teilen zum Opfer gefallen, die Siebel ebenfalls (und ebenfalls zu Recht) anmahnt. Die IBA Emscher Park, ein wichtiges Kapitel deutscher Raumplanung, ist ganz und gar unterschlagen, weil sie, wie Siebel selbst bemerkt, „mit dem Entwurfsbegriff nun gar nicht mehr zu begreifen ist“: aber Entwürfe (und nur Entwürfe, unrealisierte und realisierte) sind der Gegenstand meines Buchs.

Weiter vermisst Siebel die ausführlichere Darlegung von sozialen Ansprüchen und sozialen Folgen von städtebaulichen Planungen. Auch damit hat er recht, und gerade die Beispiele, die er aufzeigt, hätten in der Tat besser mit ihren sozialen Implikationen vorgestellt werden können: Der Zeilenbau der Moderne mit seiner Erosion der Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Raum, die Frankfurter Küche mit ihrer Tendenz, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt festzuschreiben, die Pariser Villes nouvelles mit ihrer sozialen Ausgrenzungsfunktion. Aber das Buch hat bereits 907 Seiten, und abgesehen von meinem zu geringen Sachverstand hätte der Ausbau der sozialen Dimension von Stadtentwicklung noch ein paar hundert Seiten mehr bedeutet – und den ohnehin von der Masse überforderten Leser vermutlich den letzten Nerv gekostet.

Siebel mahnt auch die mangelnde „analytische Durchdringung des ausgebreiteten Materials“ an – wiederum zu Recht. Aber auch wieder nicht: Denn das wäre ein anderes Buch. Der Vergleich von Strategien, die die Überwindung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land anstreben, die systematische Untersuchung der geometrischen Schemata der Stadtentwürfe des 20. Jahrhunderts, das Aufspüren der Geburt der Idee der Stadt als Park und die Darlegung ihrer Entwicklung: Das sind Themen für weitere Bücher, und übrigens Themen, die wir in unseren Seminaren an der ETH mit den Studentinnen und Studenten bearbeiten. Vielleicht wird daraus wieder eine Publikation entstehen, aber bis dahin ist der Weg noch lang.

NY-Flatiron-Building (Quelle: Lampugnani 2010, S. 54; © Metropolitan Museum of Art, New York, Permission Joanna T. Steichen)

In einem Punkt, eigentlich in einem einzigen, möchte ich Siebel widersprechen. Er streitet dem von Auguste Perret und seinen Schülern nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Le Havre eine humane Qualität ab. „Wie human aber kann ein Städtebau sein, der die Geschichtslosigkeit der grünen Wiese, einen Diktator à la Napoléon III oder die Bombardements des Zweiten Weltkriegs als Voraussetzung seiner Realisierung impliziert?“ Ich glaube, er kann, und ich glaube, Le Havre ist dafür ein gutes Beispiel. Natürlich ist das historische Le Havre nicht zu ersetzen, und Perret war der erste, der das erkannt und eingeräumt hat. Aber da das historische Le Havre den Bomben der Alliierten zum Opfer gefallen war, musste es wieder aufgebaut werden; und Perrets Wiederaufbau versöhnt die harten und trockenen Erfordernisse des schnellen und ökonomischen Wiederaufbaus mit dem Wunsch der Bewohner nach Permanenz, Geschichte, Erinnerung und Identität.

Am Ende des Buches (und seiner Rezension) macht Siebel im Stadtverständnis und in den Entwürfen von Aldo Rossi sowie Rob und Leon Krier Resignation aus, weil diese Architekten die Einsicht teilen, es könne keine Stadt des 20. Jahrhunderts geben. Doch die Erkenntnis, dass nicht immer wieder neue Formen von Stadt erfunden werden können und müssen, ist nicht resignativ; im Gegenteil. Sie beinhaltet die Überzeugung, dass die zeitgenössische Stadt sich weniger an den Science-Fiction-Modellen orientieren sollte, die längst und schnell veraltet sind, sondern an die Stadt der Vergangenheit, die es neu und kreativ zu deuten gilt; und dass sie nicht einheitlich (um nicht zu sagen: totalitär) sein kann, sondern sich stets und allenthalben aus Fragmenten zusammensetzen muss. Wenn diese Fragmente sowohl künstlerischen Wert als auch Lebensqualität bieten, was nicht nur kein Widerspruch ist, sondern sich weitestgehend gegenseitig bedingt, könnte die zeitgenössische Stadt nicht nur den Architekten, sondern auch den Sozialwissenschaftler zufrieden stellen.

Vittorio Magnago Lampugnani

Zitierweise:

Vittorio Magnago Lampugnani 2011: Keine Resignation, wohl aber Nachdenklichkeit. Eine angeregte Entgegnung auf Walter Siebels Rezension meines Buchs „Die Stadt im 20. Jahrhundert“ In: http://www.raumnachrichten.de/rezensionen/1367-lampugnani

weitere ausführliche Rezenionen des Buches von Vittorio Magnago Lampugnani können Sie hier lesen:

Michael Mönninger, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Monika Grubbauer, H-Soz-u-Kult

Beatrix Novy, Deutschlandradio Kultur

Jürgen Tietz, Neue Zürcher Zeitung

Walter Siebel: Die Stadt ist das Werk menschlicher Kunst, aber nicht das Werk eines Künstlers

Plagiate sind in Mode. Ich beginne mit einem Plagiat, um Lampugnani`s nobler Entgegnung Respekt zu erweisen: Von wenigen glücklichen Ausnahmen abgesehen lassen sich die Reaktionen von Autoren auf kritische Rezensionen in zwei Kategorien einteilen: gekränktes Schweigen oder Hinweise, wonach der Rezensent das Werk weder richtig gelesen noch verstanden habe. Lampugnani`s souveräne Replik fällt in keine dieser Kategorien. Und die Erklärung, die er für seine Beschränkung – ein wenig passendes Wort für ein so umfangreiches Werk – auf eine Ideengeschichte des Städtebaus anführt, ist so selbstverständlich, dass sie im Rezensenten ein leises Gefühl der Beschämung hinterläßt, weil sie darauf hinweist, wie leicht man es sich als Kritiker gemacht hat, wenn man am Inhalt nicht viel auszusetzen findet aber nach mehr ruft: mehr Analyse, mehr Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur, mehr Sozial-, mehr Wirtschafts- und mehr politische Geschichte der Stadt. Lampugnani hat ja Recht, daß jedes Mehr die Grenzen der Zumutbarkeit verletzt hätte, und im Übrigen dürfte die ganze Stadt auch in hundert Bänden nicht gültig zu beschreiben sein.

In zwei Punkten hat Vittorio Lampugnani meine Anmerkungen nicht akzeptiert. Ich kann nur zustimmen, wenn er schreibt, die Stadt heute entziehe sich dem umfassenden, Lampugnani formuliert sogar „totalitär(en)“ Zugriff , daß sie nur als Patchwork und in der kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit zu begreifen sei und dies der Ausgangspunkt moderner Stadtplanung sein müsse. Ich hatte aber aus einigen seiner Formulierungen ein tiefes Bedauern herausgelesen angesichts eben dieser Tatsache. Das weist Lampugnani zurück, und da er es als der Verfasser besser wissen wird, kann ich schwer widersprechen. Aber wäre Resignation nicht naheliegend, wenn Lampugnani konstatiert, daß sich die Stadt eben dem Zugriff entzieht, den er bei Perret`s Wiederaufbau von Le Havre verwirklicht sieht, und den ich als den seinen verstanden habe, nämlich "die Stadt als großmaßstäbliches architektonisches Artefakt zu begreifen und zu behandeln“ (S.652)? Damit sind wir bei einer grundsätzlichen Frage, zu der ich einige Thesen formulieren will.

Ich halte es für verfehlt, wenn Stadtplanung sich am architektonischen Entwurf orientiert. Der idealtypische Architekturentwurf unterstellt den potenten Bauherrn, den kompetenten Architekten und ein leeres Zeichenblatt. Das nenne ich das Gott-Vater-Modell der Planung: Ein Subjekt, das über die nötigen Mittel und das nötige Wissen verfügt, schafft auf einer Tabula Rasa eine neue Welt. Dieser Idealtypus ist auf die Planung der Stadt aus mehreren Gründen nicht übertragbar:

Erstens gibt es hier kein omnipotentes Subjekt. Die Mittel sind prinzipiell unzureichend und obendrein in der Hand sehr verschiedener Akteure.

Zweitens verfolgen diese Akteure unterschiedliche, teilweise sogar widersprüchliche Interessen, was keine widerspruchsfreie Planung erlaubt.

Drittens ist Stadt ein viel zu komplexes Gebilde, als daß irgendein Subjekt über ein adäquates Wissen darüber verfügen könnte.

Viertens ist Stadt ein Prozeß, dessen Dynamik noch im idealsten Entwurf nicht still gestellt werden kann.

Fünftens ist Stadt niemals Tabula Rasa. Sie ist immer schon da, entstanden aus über Jahrhunderte aufgehäuften Investitionen, technischen und militärischen Erfordernissen, ökonomischen und politischen Interessen, aus Geschichten, sozialen Beziehungen und Hoffnungen. „Eine Stadt besteht nicht aus Häusern und Straßen sondern aus Menschen und ihren Hoffnungen“ (nach Augustinus, leider habe ich die Fundstelle nicht mehr präsent).

Aus all diesen Gründen halte ich das Programm, Architektur und Stadtplanung wieder zu versöhnen, wie Lampugnani es als Ziel seines Werks formuliert, für unrealistisch, ja sogar für falsch. Perret, so wie ich Lampugnani`s Darstellung verstanden habe, vertritt einen Städtebau, der sich am Idealtypus des architektonischen Entwurfs orientiert. Das scheint mir nicht nur illusionär sondern auch inhuman. Auf diese Auffassung von Städtebau, nicht auf das wieder aufgebaute Le Havre bezieht sich meine Frage, ob ein Städtebau, der die Tabula Rasa zur Voraussetzung hat, human sein kann, denn die Tabula Rasa kann nur unter wenig wünschenswerten Voraussetzungen heute noch Realität gewinnen. Lampugnani schreibt, das von Perret wieder aufgebaute Le Havre versöhne die harten Realitäten nach dem zweiten Weltkrieg mit den Identitäts-Wünschen der Bewohner. Ich kann mir über Le Havre kein Urteil erlauben, aber es wäre dann ein weiteres Beispiel dafür, daß man die Worte von Architekten nicht für ihre Werke nehmen kann.

Die Orientierung des Städtebaus am architektonischen Entwurf begründet eine Nähe zu autoritären Herrschaftsstrukturen, weil diese die Voraussetzungen kompromißloser Realisierung gewährleisten können. Das ist die erste These. Die zweite geht noch weiter. Stadtplanung ist der Versuch, das Chaos der Stadt zu ordnen. Die planende Ordnung der Stadt hat viele Notwendigkeiten für sich: ästhetische, hygienische, verkehrstechnische, soziale wie ökonomische. Aber bedroht nicht jeder Versuch der Ordnung immer auch die Qualität von Stadt? Denn Urbanität ist widersprüchlich, sie lebt von der Differenz, von der Abweichung, sie hat eine Tages- und eine Nachtseite, ist Ordnung und Chaos, Jerusalem und Babel.

Und die dritte, noch riskantere These: Stadtplanung als eine aus unbezweifelbaren Notwendigkeiten auf Ordnung gerichtete Aktivität hat als eben solche eine Affinität zu autoritären Gesellschaftsentwürfen, die ihrerseits der Gesellschaft Ordnung aufzwingen wollen, ob diese nun auf ständischen wie das Franco-Regime, rassistischen wie der Nationalsozialismus oder Gleichheitspostulaten wie der Stalinismus beruht. Darin, so fürchte ich, liegt ein struktureller Grund für die von Lampugnani herausgearbeitete Neigung vieler Städtebauer zum Faschismus.

Ich hoffe, Vittorio Lampugnani wird dies nicht als Rechthaberei auffassen sondern als Wunsch, die Diskussion fortzuführen.

Walter Siebel

Zitierweise:

Walter Siebel 2012: Die Stadt ist das Werk menschlicher Kunst, aber nicht das Werk eines Künstlers. In: http://www.raumnachrichten.de/rezensionen/1367-lampugnani

Vittorio Magnago Lampugnani: Für eine Stadtplanung als Architekturentwurf

Walter Siebels Replik auf meine Replik auf seine Rezension von „Die Stadt im 20. Jahrhundert“ ist nicht nur klug und souverän; sie bringt einen Dissens auf den Punkt, der vielleicht nicht nur persönlicher Art ist, sondern disziplinär begründet. Es ist der Dissens zwischen Architekten (oder Städtebauer) und Sozialwissenschaftler. Denn die einen behaupten, Stadtplanung sei ein architektonischer Entwurf oder könnte es wieder werden, die anderen, darunter Siebel, halten dies für verfehlt.

Dafür führt Siebel fünf Gründe an, von welchen ich die ersten vier per se vorbehaltlos teile: Es gäbe in der Stadtplanung immer verschiedene Akteure, diese Akteure verfolgten unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Interessen, die Stadt sei zu komplex, um planerisch in den Griff bekommen zu werden, sei sie in einem steten Wandel begriffen und schlussendlich sei sie immer eine Schichtung und nie auf einer Tabula rasa, auf einer grünen Wiese entstanden. Über diesen letzten Punkt lässt sich streiten, denn in der Geschichte der Stadt gibt es Gründungen, die in der Tat buchstäblich auf der grünen Wiese geplant und gebaut wurden und auch ausgesprochen erfolgreich waren (und teilweise noch sind). Alles andere trifft nach meinem Dafürhalten zu; allerdings spricht es, immer noch nach meinem Dafürhalten, nicht gegen, sondern gerade für Stadtplanung als Entwurf. Ich will versuchen, es zu begründen.

Die Tatsache, dass es in der Stadtplanung kein omnipotentes Subjekt gibt, das die Mittel unzureichend sind und die Akteure disparat und zerstritten, weil sie gegensätzliche Interessen vertreten, würde jede planerische Konkretisierung vereiteln, zu unablässigen Pattsituationen führen, die den Stadtbau (um den es letztendlich geht) blockieren würden oder auf einen so armseligen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, dass nur Belangloses und Fahriges entstünde. Das Bewusstsein des unzulänglichen Wissens über die Stadt und ihre Entwicklungsgesetze wirkt paralysierend. Der stetige Wandel, in der die Stadt und ihre Voraussetzungen begriffen sind, lässt sie unfassbar erscheinen. Gerade deswegen ist es erforderlich, dass jemand mit Mut, vielleicht auch mit Übermut (und zugegebenermassen mit einer gewissen Dosis Leichtfertigkeit) all das betrachtet, reflektiert und sich dann über das meiste hinwegsetzt, um der Stadt eine Form zu geben.

Das hört sich bestenfalls überpragmatisch und schlimmstenfalls gewissenlos an; deswegen bedarf es einer Präzisierung. Jeder seriöse Architekt, jede seriöse Stadtplaner geht von einem Programm aus: von Gebrauchsanforderungen von technischen Möglichkeiten, von ökonomischen Voraussetzungen, von sozialen und politischen Wunschvorstellungen. Das ist notwendig und im Grunde selbstverständlich. Da sich jedoch aus diesem Programm noch keine klare, eindeutige Form ergibt, muss er etwas Eigenes hinzutun: eine realistische Reduktion oder eine künstlerische Interpretation oder beides zusammen. Je intensiver, sorgfältiger und klüger er sich mit dem Programm auseinandergesetzt haben wird, desto lebensfähiger wird die Architektur, wird die Stadt sein, die nach seinen Plänen entsteht. Aber sie wird nie eine Übersetzung à la lettre sein, immer eine Interpretation, mal eine bessere, mal eine schlechtere.

Das ist weniger gewagt, als es auf den ersten Blick scheint.

Städte und Stadtteile leisten, wenn sie gut und robust entworfen sind, viel mehr als das, was sie ursprünglich sollten. Kreuzberg in Berlin entstand im späten 19. Jahrhundert als Wohnort des Bürgertums. Nach dem 2. Weltkrieg und dem Bau der Mauer verkamen die Häuser und dienten als billiger Wohnraum für wenig Begüterte Einwanderer, vor allem Türken. In den sechziger Jahren kamen Studenten und Hausbesetzer hinzu, und das Viertel geriet zum Zentrum einer jungen alternativen Szene, die übrigens harmonisch und geradezu synergisch mit den Einwanderern koexistierte. In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Berlin zahlreiche Häuser behutsam saniert und damit auch für kleine Angestellte attraktiv. Nach dem Fall der Mauer ging eine Welle der gentrification über das Viertel hinweg, das eine neue Renaissance als bevorzugter Wohnort der Jungen, Wohlhabenden und vorzugsweise Kreativen wurde. Der gleiche städtebauliche Plan, die gleiche Bebauung erfüllte in etwas mehr als einem Jahrhundert die Bedürfnisse von völlig unterschiedlichen Klassen, Kulturen und sozialen Gruppen.

In der Tat ist jede Architektur, jede Stadt für das Leben keine Zwangsjacke, sondern lässt ihm einen gewissen Spielraum. In den gleichen Räumen kann Unterschiedliches stattfinden, auch Unvorhergesehenes. Die Fehlinterpretationen der Planer sind in der Regel nicht so tödlich, wie es Heinrich Zille unterstellte („Man kann einen Menschen mit einem Haus erschlagen wie mit einer Axt“). Allerdings müssen die Planer dafür Sorge tragen, dass in ihren Räumen Freiheiten erhalten bleiben: indem sie keine Massanzüge schneidern, sondern weite, bequeme Gewänder. Das verlangt nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Bescheidenheit.

Das ist ja übrigens der Grund, weswegen wir nach wie vor gerne in Stadtstrukturen der Vergangenheit leben: in einer mittelalterlichen Stadt wie Siena, in klassizistischen Anlagen wie den Londoner Squares, in der Stadt des 19. Jahrhunderts. Sie alle sind für Menschen und Gesellschaften gebaut worden, die ganz anders leben als wir. Aber sie lassen soviel Spielraum, dass andere, moderne Lebensformen möglich sind. Mehr noch: Ihre klaren Strukturen, ihre eindeutigen Formen bieten einen Halt für unser Leben, das sich an diesen Formen und Strukturen reiben, aber in ihnen auch heimisch werden kann.

Auf der Grundlage solcher Überlegungen lassen sich zu den drei zentralen Thesen von Walter Siebel ein paar Antworten versuchen. Die erste These: der Stadtentwurf sucht die Nähe zu autoritären Herrschaftsstrukturen, weil diese die Voraussetzungen kompromissloser Realisierung gewährleisten. Das ist richtig: Nicht zufällig haben im Italien des Faschismus die jungen Architekten mit Begeisterung und Erfolg für Mussolini gebaut, und zwar auch so angenehme, funktionelle und räumlich ausgewogene Städte wie Sabaudia. Aber zum Glück sind auch abseits von totalitären Systemen grossartige Planungen entstanden: etwa die hippodamischen Städte der griechischen Antike, die sogar als Abbild und Generator von Demokratie entworfen wurden. Der Totalitarismus ist auf Grund seiner direkten Entscheidungsstrukturen eine gute Voraussetzung für radikale Stadtplanung, aber nicht eine notwendige.

Die zweite These lautet, Stadtplanung sei der Versuch, die Stadt zu ordnen, und würde damit die produktive Unordnung der Stadt gefährden und damit ihre Qualität. Hier gibt Siebel die Antwort implizit selbst, wenn er einräumt, die Ordnung der Planung verlangten soziale, ökonomische, hygienische, verkehrstechnische und ästhetische Gründe. Ich würde an erster Stelle hinzufügen: funktionale Gründe. Denn zunächst muss eine Stadt als Ort, in dem viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, funktionieren, sonst wird sie zur Hölle. Wenn sie dann funktioniert, wird es Abweichungen geben, Widersprüche, Subversionen. Es wird sie immer geben, ganz gleich, ob Planung stattgefunden hat und wie gut oder schlecht sie war. Wir können (und müssen) nur Ordnung bauen, so gut wie wir es vermögen, das Chaos wird hinzukommen; nur Jerusalem, Babel wird ohnehin einziehen.

Anzeige:

Das besprochene Buch können Sie hier versandkostenfrei bestellen

Vittorio Magnago Lampugnani 2011: Die Stadt im 20. Jahrhundert

Die dritte These von Siebel lautet, Stadtplanung habe eine Affinität zu autoritären Gesellschaftsentwürfen, sei also mit den totalitären Staaten durch mehr verbunden als nur durch Zweckutilitarismus. Das ist eine bedrohliche These, und wenn ich auch nur ein wenig daran glauben würde, würde ich wohl meinen Beruf wechseln. Den aber liebe ich, und nicht nur das: Ich glaube an ihn. Und ich glaube, dass alle wirklich guten Stadtplaner, von Piteos (der im 4. Jahrhundert v. Chr. Priene entwarf) bis Auguste Perret (der das zwischen Siebel und mir kontrovers diskutierte Le Havre nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut hat) sowohl eine eigene politische und soziale Vorstellung besassen (die übrigens in diesen Fällen alles andere als totalitär war) als auch die Weitsicht und die Demut zu wissen, dass sie mit ihren Planungen einer Gesellschaft Entwicklungsmöglichkeiten geben, sie aber nicht bestimmen und formen würden. Sie wussten, sie konnten die Häuser, Strassen und Plätze gestalten, und zwar so gut sie es konnten: Die Menschen mit ihren Hoffnungen würden dann einziehen und die Plätze, Strassen und Häuser mit einem Leben füllen, das die kühnsten Hoffnungen der Stadtplaner, vielleicht sogar der Sozialwissenschafter übertreffen sollte.

Vittorio Magnago Lampugnani

Zitierweise:

Vittorio Magnago Lampugnani 2012: Für eine Stadtplanung als Architekturentwurf In: http://www.raumnachrichten.de/rezensionen/1367-lampugnani